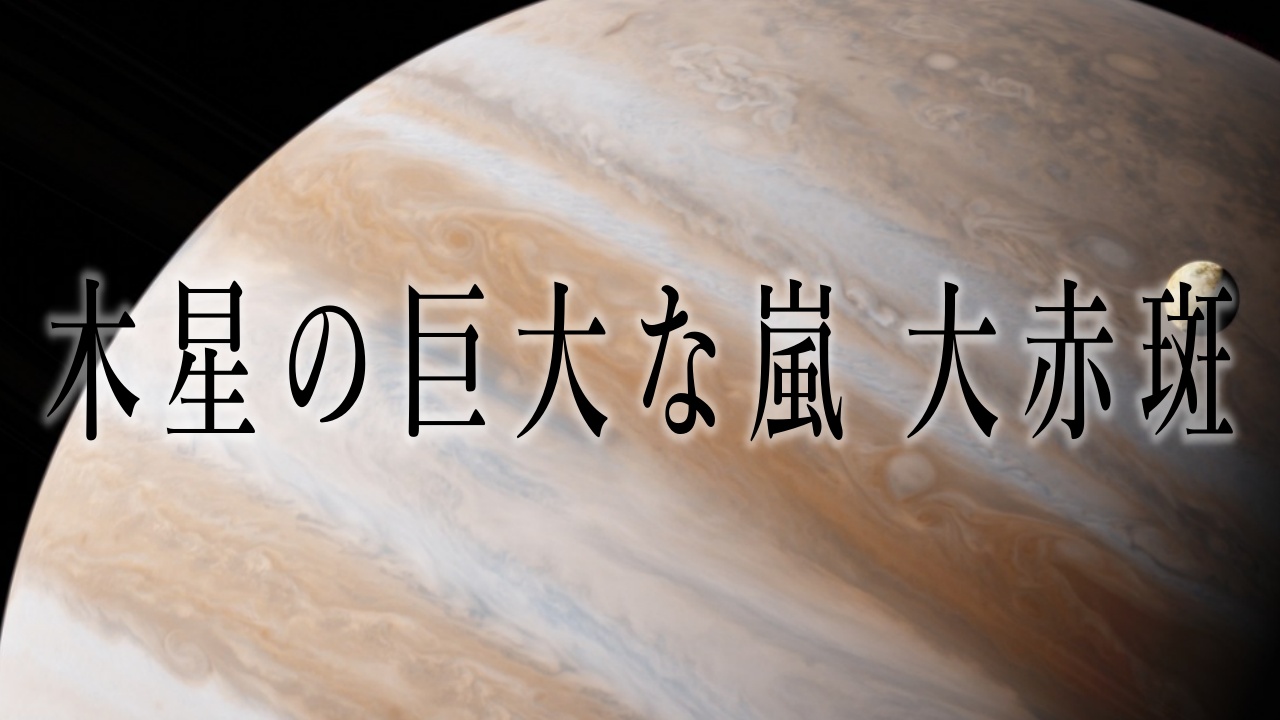

木星の表面に鮮やかに浮かぶ、巨大な「目玉」のような赤い渦。これが大赤斑(だいせきはん、英: Great Red Spot)です。17世紀に初めて観測されて以来、この嵐は何世紀にもわたって存在し続けており、その持続性は地球の気象現象では考えられないほど異常なものです。

なぜこれほどまでに巨大な嵐が、数百年もの間、消滅することなく猛威を振るい続けているのでしょうか? この疑問は、長年科学者たちの好奇心を刺激し続けてきました。この記事では、大赤斑が長期間にわたって存続する理由、その驚くべきメカニズム、そして最新の研究成果について掘り下げて解説します。

大赤斑とは何か?その規模と特徴

大赤斑は、木星の南半球に存在する巨大な高気圧性の嵐です。その大きさは地球がおよそ2〜3個すっぽり収まってしまうほどであり、東西方向に約16,000km、南北方向に約12,000kmにわたって広がっています。地球上のどのハリケーンよりもはるかに大規模で、その風速は時速400kmにも達するとされています。

観測が始まったのは1665年頃とされており、以来350年以上にわたって継続的に存在していることが確認されています。しかし、その大きさは常に一定ではなく、縮小傾向にあることが近年の観測で明らかになっています。それでもなお、その規模は驚異的であり、木星を象徴する特徴の一つとして知られています。

大赤斑の色が赤く見えるのは、木星大気中の物質が太陽の紫外線や木星内部からの放射線と反応し、化学変化を起こすためと考えられています。正確な化学組成についてはまだ謎が多く、リンや硫黄を含む複雑な有機分子が関与している可能性が示唆されています。

大赤斑が消えない理由:地球の嵐との違い

地球上でも強力なハリケーンや台風が発生しますが、それらは通常数日から数週間で勢力を失い、消滅します。しかし、大赤斑はなぜ数世紀にもわたって存在し続けることができるのでしょうか? その秘密は、木星の独特な環境と大気の物理法則にあります。

固体表面の不在と摩擦の欠如

地球のハリケーンが衰退する主な理由の一つは、陸地や冷たい海水との摩擦、そしてそこから供給される水蒸気の枯渇です。陸地に上陸すると、摩擦によって運動エネルギーが失われ、勢力が急激に弱まります。また、冷たい海域に移動したり、上層大気の風に吹き散らされたりすることで、嵐を維持するためのエネルギー供給が断たれます。

しかし、木星には固体表面がありません。大赤斑は、ガスと液体の層が続く木星大気の中で、摩擦によるエネルギー損失が極めて少ない状態で存在し続けています。これにより、地球の嵐のように「上陸」して勢力を失うことがなく、運動エネルギーを長時間維持できるのです。

強力なジェット気流による閉じ込め効果

木星の大気には、東西方向に流れる非常に強力なジェット気流がいくつも存在します。これらのジェット気流は、地球の偏西風ジェット気流よりもはるかに強く、木星の表面を高速で駆け巡っています。大赤斑は、このようなジェット気流の間に挟まれた「溝」のような領域に位置しており、周囲のジェット気流によって一種の閉じ込め効果を受けています。

大赤斑の周囲を流れるジェット気流は、嵐のエネルギーが外部に散逸するのを防ぎ、嵐の構造を安定させる役割を果たしていると考えられています。これにより、大赤斑は外部からの乱気流の影響を受けにくく、その形と勢力を維持できるのです。

周囲の小さな嵐の吸収

大赤斑が長寿であるもう一つの重要な要因は、その「共食い」のような性質です。木星の大気には、大赤斑以外にも数多くの小さな渦や嵐が存在します。これらの小さな嵐が、大赤斑に接近すると、大赤斑の強力な引力に引き寄せられ、最終的には吸収されてしまいます。

小さな嵐を吸収することで、大赤斑は新たな運動エネルギーと物質を獲得し、その勢力を維持・強化していると考えられています。これは、まるで巨大な捕食者が獲物を捕食することで成長し続けるかのようなメカニズムであり、大赤斑の持続性を説明する上で非常に重要な要素です。

内部からの熱の供給

木星は、太陽から受け取るエネルギーよりも多くの熱を宇宙空間に放出しています。この余分な熱は、木星の内部、特に金属水素の層での対流活動によって生成されていると考えられています。この内部からの熱は、木星の大気を活発に保ち、大赤斑のような大規模な気象現象を維持するためのエネルギー源となっている可能性があります。

地球のハリケーンが主に太陽からの熱によって駆動されるのに対し、木星の嵐は惑星自体の内部熱によっても支えられている点が、その持続性に貢献していると考えられます。

大赤斑の謎と最新研究

大赤斑の長寿の理由は上記の通りですが、その詳細なメカニズムや将来の運命については、いまだ多くの謎が残されています。最新の宇宙探査機や地上からの観測によって、その姿は日々変化しており、新たな発見が続いています。

規模の縮小と変化

近年の観測では、大赤斑が縮小傾向にあることが確認されています。19世紀には現在よりもはるかに大きく、地球の3〜4倍の幅があったと推定されていますが、20世紀に入ってから縮小が進み、現在は地球がおよそ2個分程度の大きさになっています。この縮小が一時的なものなのか、それとも最終的な消滅に向かっている兆候なのかは、科学者たちの間で議論が続いています。

縮小の原因については、吸収する小さな嵐の頻度の変化や、木星大気全体の気候変動など、複数の仮説が提唱されていますが、明確な結論は出ていません。

大赤斑の内部構造と風速の深さ

NASAの木星探査機「ジュノー」は、大赤斑の内部を詳細に探査し、新たな知見をもたらしました。ジュノーのマイクロ波放射計による観測では、大赤斑の深さが、その雲の頂上から少なくとも数百キロメートルに達することが示唆されました。これは、地球の嵐が通常数十キロメートル程度の深さであることを考えると、その構造の複雑さと規模の巨大さを物語っています。

また、ジュノーの重力測定データを用いた研究からは、大赤斑の風速が雲の層よりも深く、少なくとも数百キロメートルまで維持されている可能性が示唆されました。これにより、大赤斑は単なる表面の現象ではなく、木星の深い大気層と密接に結びついていることが明らかになりつつあります。

色の変化と化学組成

大赤斑の色は、観測時期によって濃くなったり薄くなったりと変化することが知られています。この色の変化は、大赤斑の上昇気流がどの程度の深さから物質を運び上げているか、またその物質が太陽の紫外線や放射線とどのように反応しているかに関連していると考えられています。

最新の研究では、大赤斑の色を決定づける化学組成の特定が進められています。リンを含むアンモニウムハイドロサルファイド(硫化水素アンモニウム)の粒子が、大気上層の紫外線と反応して赤い色を生み出しているという説や、木星大気中に存在する有機物が関与しているという説など、様々な仮説が検証されています。これらの研究は、大赤斑だけでなく、木星大気全体の化学的な理解にも繋がります。

他の嵐との相互作用と力学

大赤斑の周りには、常に大小様々な嵐が存在しており、これらの嵐との相互作用が大赤斑の運命を左右すると考えられています。特に、大赤斑と同じ緯度帯で反対方向に回転する「白色の楕円」と呼ばれる別の高気圧性の嵐との相互作用は、大赤斑の安定性に影響を与える可能性があります。

また、近年では大赤斑から切り離されるようにして小さな渦が生成されたり、大赤斑自身が一時的に分裂して再び合体するような現象も観測されています。これらの動的な変化は、大赤斑が完全に独立した存在ではなく、木星大気全体の複雑な力学システムの一部であることを示唆しています。

大赤斑の未来:消滅するのか、それとも存続するのか?

大赤斑の規模縮小の傾向は、この巨大な嵐が将来的に消滅するのではないかという憶測を呼びました。しかし、科学者の間では、それが一時的な変動に過ぎないという見方も根強くあります。過去にも、大赤斑が縮小した後に再び拡大した記録が示唆されており、単なるサイクルの一部である可能性も排除できません。

仮に大赤斑が完全に消滅したとしても、木星のダイナミックな大気活動が停止するわけではありません。木星には他にも多くの巨大な渦やジェット気流が存在し、新たな大規模な嵐が形成される可能性も十分にあります。大赤斑の存在は、木星の奥深い大気と複雑な物理法則の究極の現れであり、その謎の解明は、太陽系における巨大ガス惑星の気象学を理解する上で不可欠です。

まとめ

木星の大赤斑は、数百年にもわたって存在し続ける、太陽系で最も謎めいた気象現象の一つです。その持続性の秘密は、木星に固体表面が存在しないことによる摩擦の欠如、周囲の強力なジェット気流による閉じ込め効果、そして小さな嵐を吸収してエネルギーを補給する「共食い」メカニズムにあります。また、木星内部からの熱供給も、その活動を支える要因となっていると考えられます。

近年の観測では規模の縮小が確認されていますが、これが一時的な変動なのか、長期的な衰退の兆候なのかはまだ不明です。ジュノー探査機による最新のデータは、大赤斑が想像以上に深く、木星大気の深層と密接に結びついていることを示唆しています。

大赤斑は、木星のダイナミックな大気の謎を解き明かす鍵であり、その研究は、地球を含む他の惑星の気象システムを理解する上でも貴重な示唆を与えてくれます。今後もさらなる観測と研究が進むことで、この赤い目玉の真の姿が明らかになる日が来ることを期待されます。